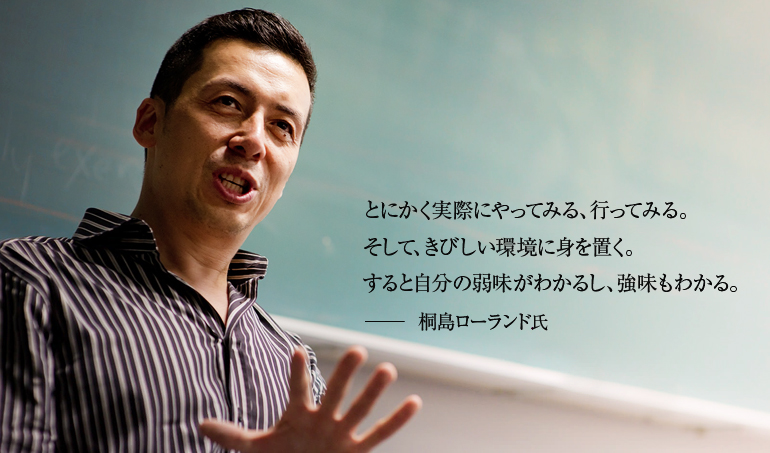

雑誌、広告、PVの企画・演出、プロダクトデザインなど、フォトグラファーという枠組みを超えて活躍する桐島ローランド氏。少年時代からニューヨークで育った経験が生み出す、世界を「現場」とするその仕事のやり方、生き方について伺いました。

Profile

第18回 桐島 ローランド(きりしま ローランド)

フォトグラファー | マルチクリエイター

ニューヨーク大学芸術学部・写真科卒。小学校3年でNYへ移住。大学卒業後、NYでキャリアをスタート。'93年よりフォトグラファーとして仕事の拠点をNYから東京へ。主な仕事は、雑誌(「UOMO」、「エルジャポン」他)、広告(「BRAUN」、「UNIQLO」「Adidas」他)、PV(クリスタル・ケイのPVで2003年MTV Award最優秀R&B VIDEO賞受賞)など。一方、PCデザイン(星野金属「CONCEPT?R」をプロデュース)や六本木ヒルズのクリスマスツリーのデザインを手がけるなど、肩書きの枠組みを超えて自在に活動。2007年、パリ・ダカールラリーにモーターサイクル部門で初参戦、完走を果す。

http://rowland.jp/

※肩書などは、インタビュー実施当時(2013年6月)のものです。

世界の才能が集まる競争社会

ニューヨーク生活から一度日本に戻って暮らしていた17歳の頃です。あるフォトグラファーに強引に売り込んで、夏休みの間だけアシスタントのアルバイトに就くことができました。フォトグラファーになろう、と思い始めたのもそれが直接的なキッカケです。「この仕事なら自分にできそうだ」という根拠のない確信もありましたから。そこで、ニューヨーク大学の写真学科へ進学しました。自分はサラリーマンにはなれない、親は作家で世襲もできないと覚悟していたので、ある意味必死でした。何とかドロップアウトすることなく4年生を迎えると、インターンのシステムを利用して雑誌「VANITY FAIR」の編集部へ出入りするチャンスを手に入れるんです。編集部には世界中から超一流のフォトグラファーが毎日売り込みや仕事でやって来ます。アニー・リーボビッツ、マリオ・テスティノ、ハーブ・リッツ。目の当たりにしたのは、非常にコンペティティブで、仕事を奪い合う彼らの貪欲な姿です。

ニューヨーク生活から一度日本に戻って暮らしていた17歳の頃です。あるフォトグラファーに強引に売り込んで、夏休みの間だけアシスタントのアルバイトに就くことができました。フォトグラファーになろう、と思い始めたのもそれが直接的なキッカケです。「この仕事なら自分にできそうだ」という根拠のない確信もありましたから。そこで、ニューヨーク大学の写真学科へ進学しました。自分はサラリーマンにはなれない、親は作家で世襲もできないと覚悟していたので、ある意味必死でした。何とかドロップアウトすることなく4年生を迎えると、インターンのシステムを利用して雑誌「VANITY FAIR」の編集部へ出入りするチャンスを手に入れるんです。編集部には世界中から超一流のフォトグラファーが毎日売り込みや仕事でやって来ます。アニー・リーボビッツ、マリオ・テスティノ、ハーブ・リッツ。目の当たりにしたのは、非常にコンペティティブで、仕事を奪い合う彼らの貪欲な姿です。

インターンの立場を利用して彼らの撮影現場に立ち会うことは、衝撃でもあり、失意の瞬間でもありました。あふれんばかりの才能と超絶的なテクニック。打ちのめされました。当たり前ですが、学生だった自分とはレベルが格段に違う。「こんなスゴイ才能が競い合う場に自分の居場所はない」ということを思い知らされながらも、何とか写真関係の仕事に就けるよう、コネクションをたぐり寄せる毎日を過ごしていましたね。

トラブルをバネに、転機をものにした

フォトグラファーの道はきびしいとわかって、まずはやってみようと挑戦してみたのが、ロケーション・コーディネイターです。写真を学んでいたおかげで、ニューヨークのロケ地ガイドに関するセンスもノウハウもすでに持ち合わせていました。ところが、しばらくはこの道で生活していこうと決めた矢先のこと、日本のドラマ・ロケ隊の仕事で撮影に穴を開けてしまいます。撮影当日、現場へ向かわせた重要な出演者であるDJが、トラブルを起こして現場ではなく何と留置場へ直行。ヘリまで用意した大がかりな撮影がクラッシュ。順調に運んでいたコーディネイターの仕事は責任を取るカタチで辞めなければなりませんでした。これはケッコウこたえましたね。でも、ずっと狙っていたフォトグラファーの道に進む時期だと判断して、しばらくニューヨークで活動した後に日本へ帰国します。当時の日本は好景気の残滓が色濃かった頃で、スーパー・モデル ブームでした。何かチャンスの匂いがしたので、雑誌社に売り込みをかけたら、表紙写真の仕事を捕まえることができたんです。モデルは日本に初来日した時のケイト・モス。彼女や彼女のスタッフとネイティブ英語でコミュニケーションできること、コーディネイターをやっていた経験からモデルさばきの巧さも期待されたのかもしれませんね。

フォトグラファーの道はきびしいとわかって、まずはやってみようと挑戦してみたのが、ロケーション・コーディネイターです。写真を学んでいたおかげで、ニューヨークのロケ地ガイドに関するセンスもノウハウもすでに持ち合わせていました。ところが、しばらくはこの道で生活していこうと決めた矢先のこと、日本のドラマ・ロケ隊の仕事で撮影に穴を開けてしまいます。撮影当日、現場へ向かわせた重要な出演者であるDJが、トラブルを起こして現場ではなく何と留置場へ直行。ヘリまで用意した大がかりな撮影がクラッシュ。順調に運んでいたコーディネイターの仕事は責任を取るカタチで辞めなければなりませんでした。これはケッコウこたえましたね。でも、ずっと狙っていたフォトグラファーの道に進む時期だと判断して、しばらくニューヨークで活動した後に日本へ帰国します。当時の日本は好景気の残滓が色濃かった頃で、スーパー・モデル ブームでした。何かチャンスの匂いがしたので、雑誌社に売り込みをかけたら、表紙写真の仕事を捕まえることができたんです。モデルは日本に初来日した時のケイト・モス。彼女や彼女のスタッフとネイティブ英語でコミュニケーションできること、コーディネイターをやっていた経験からモデルさばきの巧さも期待されたのかもしれませんね。

コミュニケーションは仕事の武器になる

写真のテクニックはもちろんですが、人物を撮るフォトグラファーには被写体とのコミュニケーション能力が不可欠。実際、日本で最初に仕事をもらえたのも、お話ししたように外国人モデルとコミュニケーションができることが発端です。最初にニューヨークに移住したのは、小学校3年生の時。英語なんてもちろん話せません。それが、半年くらいでネイティブ・スピーカーになり、反対に日本語を忘れてしまう始末。このニューヨーク暮らしで英語が自在に話せるようになったことは、自分の仕事や世界観を拡げてくれることに役立っていますね。日本社会は今後さらにグローバル化することは間違いありません。英語が話せることはマストでしょう。ただし、単に真面目に話せるというのではダメだと思います。英語でおもしろいことを言える、仲良くなれる、相手に自分のキャラクターを印象づけることができて初めてコミュニケーションなんです。最近、仕事でよく中国やアジア圏の国々へ行きますが、彼らは非常に英語が上手い。その上、ユーモアのセンスもあるし、発想もダイナミック。それに比べて、日本では英語が巧い人にはめったに会いません。最近の帰国子女はネットでいつでも日本とつながれるから、英語が巧くない。日本と隔絶した状況をつくらなければダメでしょう。日本は世界と比べても傑出している国だと思いますが、英語といういちばん基本がなぜこんなにダメなのだろうと思います。

カタチにしなければ意味がない

今でも、世界中を飛び回って商売をしています。行ったことのないのは、北欧諸国の一部の国ぐらい。自分の目で移り変わる世界の情勢をその現場で見られることは、仕事をする上で非常にアドバンテージになっていると思います。たとえば、上海には森ビルクラスの高層ビルが50棟以上あることをご存知ですか。”六本木ミッドタウンもビックリ”というほどのショッピング・アーケイドがたくさんあります。上海を語る上でそれを自分の体験として理解しているかどうかの違いは大きいと思います。この仕事、職人である一方、社会情勢や世界情勢をわかっていないとできません。写真を撮るだけでなく、クリエイティブ・ディレクションも手がけているのでなおさらです。

今でも、世界中を飛び回って商売をしています。行ったことのないのは、北欧諸国の一部の国ぐらい。自分の目で移り変わる世界の情勢をその現場で見られることは、仕事をする上で非常にアドバンテージになっていると思います。たとえば、上海には森ビルクラスの高層ビルが50棟以上あることをご存知ですか。”六本木ミッドタウンもビックリ”というほどのショッピング・アーケイドがたくさんあります。上海を語る上でそれを自分の体験として理解しているかどうかの違いは大きいと思います。この仕事、職人である一方、社会情勢や世界情勢をわかっていないとできません。写真を撮るだけでなく、クリエイティブ・ディレクションも手がけているのでなおさらです。

世の中の人は何をおもしろがってくれるのか、世代によって異なる興味の対象は何か。それらを理解するには、自分がおもしろい人間にならないとダメだし、考えているだけでなく、体験したことのない世界へ自分から入っていくべきです。だから、遊びも真剣です。以前はモーターサイクル好きが高じて、「パリ・ダカ」ラリーに出走しました。メーカーのワークスではない一般エントリー者にとっては、冗談じゃなく本当に命がけのチャレンジです。お金もかかります。レースを通じて3回ぐらい死にそうになる経験をしています。参加の理由は、うまくいっている日常以外のドラマが欲しい、という想いでした。「成せば成る」って言うか、「引き寄せの法則」的な行動原理ですよね。強く願えば、必ず実現できる。でも、考えているだけなんて誰でもできる。やっぱり、カタチにしなくちゃいけない。運も左右するでしょうが、まわりの雑音に惑わされずにとにもかくにもカタチにしていく気概を常に忘れないようにしています。

ローランドさんはチャレンジャーであり、常に新しいことを取り入れ、上を目指すために行動する姿勢は深く共感しました。これまで世界中で仕事をしてきたからこそ、見えるものや感じる事があるのだと再確認です。自分も積極的に仕事のフィールドを世界に移してより多くの人々と出会い、仕事を創っていきます。

何か行動を起こすことは常に通過点であり、気合とガッツが要求されますが、振り返った時にやっておいて良かったなと思える気持ちを持ち続けたいです。チャレンジこそが男の成長の起爆剤。人生一度、やらなくて後悔するよりも、失敗してでもチャレンジする姿勢を貫くことはいくつになっても持ち続けたいと思いました。

2013年6月 法政大学にて。特別対談 桐島ローランド×杉山大輔「想像と創造の邂逅」 文:小口貴久 撮影:鮎澤大輝